22 сентября 1979 года американский разведывательный спутник «Vela» 6911 зафиксировал вспышку ядерного взрыва над Атлантическим океаном. Самое удивительное в этом событии то, что даже по прошествии сорока лет никто так и не знает, чьих же это было рук дело. Со временем, это событие получило в прессе название-«Инцидента Вела».

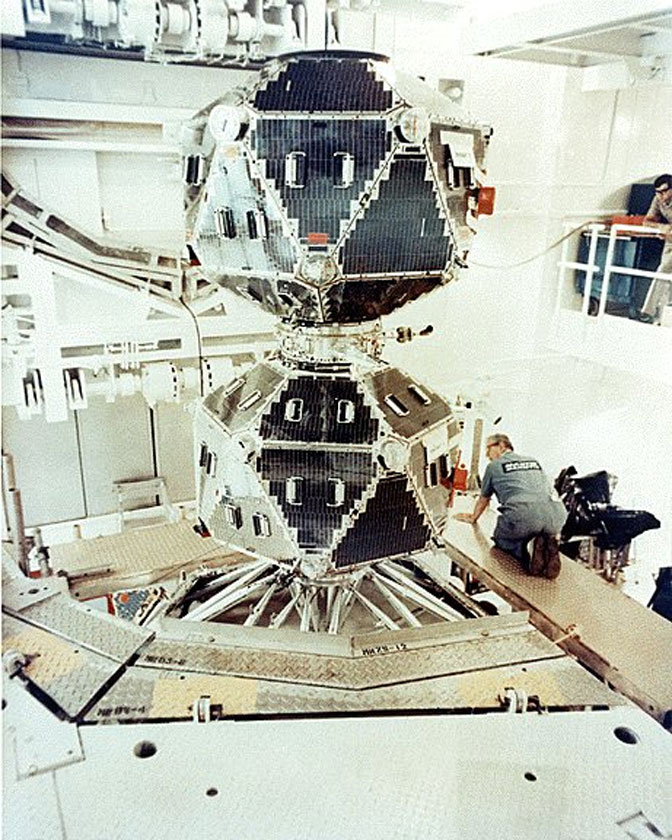

В 1963 г США начали выводить на орбиту спутники серии Vela предназначенные для слежения за соблюдением СССР договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Причина была проста. Все тогдашние методы разведки не позволяли гарантированно обнаружить ядерный взрыв в атмосфере на большом удалении от наземного или воздушного наблюдателя. Территория же СССР позволяла легко спрятать что угодно на очень большом расстоянии от своих государственных границ. А потому и начался проект по созданию космической системы контроля. Как выяснилось, СССР договор не нарушал, а вот не подписавшие его Франция и Китай успешно проводили атмосферные ядерные взрывы.

И все бы так и продолжалось в «карьере» этих спутников и постепенно они бы попали в список огромного количества серий других космических аппаратов, про которые интересно знать только узкому кругу специалистов, если бы не одно событие.

Вспышка над океаном

В ночь с 21 на 22 сентября спутник Vela с номером 6911 зафиксировал двойную вспышку (характерную для атмосферного ядерного взрыва) в южной части Атлантики, между островами Крозе и островами Принца Эдуарда. За годы своей службы спутники Vela зафиксировали 41 двойную вспышку, каждая из которых впоследствии признавалась какой-то из стран ядерным испытанием. Но в этот раз сложилась уникальная ситуация – никто не взял на себя ответственность за этот взрыв.

Параметры вспышки соответствовали атмосферному взрыву мощностью примерно в 2-3 килотонны. И что особенно важно, вспышка была именно двойная, что характерно только для ядерных взрывов, это не могло быть падением метеорита или чем-то подобным.

Отмечены были и другие любопытные аномалии. Так, радиотелескоп в Аресибо зафиксировал аномальную ионосферную волну, которая двигалась с юго-востока на северо-запад. Также сеть гидрофонов (развернутая для обнаружения и отслеживания советских атомных подлодок) зафиксировала акустический удар, примерно соответствующий таковому для взрыва в 2-3 килотонны.

При помощи самолетов обнаружить следы повышенного содержания радиоактивных изотопов найти не удалось. С другой стороны, так как взрыв был атмосферный и, видимо, достаточно высотный, то, исходя из розы ветров, унос мог иметь место в направлении Австралии и Новой Зеландии. И через какое-то время оттуда пошли новости. В Австралии у овец на островах Виктория и Тасмания было обнаружено аномальное содержание изотопа йода-131, хотя и не сильно превышающее нормальное.

В срочной телеграмме 13 ноября 1979 года из американского посольства в новозеландском Веллингтоне говорилось: «Ученые Новой Зеландии полагают, что обнаружили свидетельства того, что за последние три месяца в южном полушарии было взорвано ядерное устройство». Специалисты одного из местных институтов проводили анализы проб дождевых вод и обнаружили в них изотоп бария-140 и другие короткоживущие изотопы, характерные именно для ядерного взрыва.

Таким образом, американские разведывательные органы пришли к выводу, что речь может идти исключительно о ядерном испытании. Но чьем?

Чей туфля?

Американская разведка начала быстро составлять список подозреваемых. И началось быстрое его сокращение. СССР явно на роль виновника не годился. Хотя бы потому, что у него у самого хватало пустынных территорий, а вот с доступом в отдаленные уголки Южного полушария проблемы имелись. Да и нарушений договора 1963 за ним замечено не было, и задачи по совершенствованию ядерных зарядов советские ученые научились успешно решать в ходе подземных испытаний.

Китай также не годился на эту роль, но по другой причине. Пекин тогда свободно проводил атмосферные ядерные испытания на полигоне на своей территории, а значит, пытаться совершать тайные взрывы для него просто не имело смысла. Франция же отгремела ядерным взрывом в атмосфере совсем недавно, но даже для нарушений ей куда лучше подходили ее владения в Тихом океане.

Но самое важное тут то, что все остальные члены «старого ядерного клуба» сами не владели внятной информацией о том, кто испытал ядерную бомбу. А потому сразу пришлось обратить внимание на страны, имевшие военные ядерные программы. Индию отмели сразу, ибо активности ее флота или авиации в прилегающих районах в эти даты не было отмечено от слова совсем. Оставались два главных подозреваемых – ЮАР и Израиль.

Бомба Претории?

В конце 1970-х Южно-Африканская Республика реализовывала ядерную программу и делала это вполне успешно. Однако ее причастность сегодня кажется крайне сомнительной.

Во-первых, ядерная программа ЮАР ныне практически полностью рассекречена. И никакой информации о том взрыве в материалах нет.

Во-вторых, военная ядерная программа ЮАР не была сама по себе слишком большой как по привлекаемым средствам, так и по числу вовлеченных специалистов. Ядерными зарядами занимались менее 100 человек, а значит, спрятать изготовление хотя бы одного «лишнего устройства» и скрывать до сих пор было бы крайне трудно.

В-третьих, ЮАР полностью отчиталась о производстве и тратах обогащенного урана. Сколько-нибудь значимых нестыковок не видно. Ведь невозможность ЮАР скрытно провернуть ядерный взрыв в конце 1970-х строится на сочетании баланса по производству урана и особенностей проектирования тамошних бомб. В отличие от большинства ядерных держав, там за основу была взята так называемая «пушечная схема».

Эта схема относительно проста в реализации и надежна, но есть важная проблема. Огромный расход урана – около 50-55 кг на один заряд. Заряды, использующие иной принцип работы, а значит и способные обойтись значительно меньшим количеством урана, – это фантастика для ЮАР конца 1970-х. Поэтому нестыковку в полцентнера оружейного урана скрыть в реальности было бы невозможно. К тому же сама специфика ядерной бомбы такой конструкции подразумевает то, что при взрыве срабатывает лишь мизерное количество ядерного топлива-не более 5-7%, вся остальная часть урана дает довольно мощное радиоактивное загрязнение атмосферы, которого в данном случае зафиксировано не было.

Израильский след

Израиль имел очень плотные контакты с властями тогдашней ЮАР. Сотрудничество было тесным и доверительным не только в области обычных вооружений, но и по ядерным программам. Вплоть до обмена материалами, применяющимися в ядерном оружии.

Несмотря на то, что Израиль в свое время получил от Франции информацию о ее ядерных испытаниях, он все-таки конструировал собственные заряды. А значит, в идеале было бы неплохо провести хотя бы один классический ядерный взрыв. Пусть даже малой мощности.

Кроме того, Израиль не мог себе позволить открыто испытать ядерное оружие. Уже тогда в США действовал целый ряд нормативных актов, требовавших свернуть помощь Израилю, если выяснится, что он ведет программу создания ядерного оружия. Да и негде у себя ему было это сделать. Территория крохотная. Нейтральные воды Средиземного моря также совершенно не подходили для проведения скрытного ядерного взрыва.

Израиль, предположительно, приступил к производству плутония оружейного качества в 1965 г, а первое устройство, опять-таки предположительно, изготовил уже в 1966 г. Так что свободного материала для расхода на одно тестовое устройство к 1979 г. у него уже вполне могло хватить, в отличие от ЮАР.

Само ядерное устройство не так трудно перевезти по частям и собрать на месте. Ну и главное – для испытаний бомбы над океаном не надо слишком много людей и приборов. Для того чтобы проверить мощность, достаточно измерений возникающего при взрыве огненного шара. Это не требует большого флота судов наблюдения. Нужно просто одно судно для наблюдений и измерений(сгодиться даже подводная лодка). А ядерный заряд для подрыва можно разместить на небольшом катере или на аэростате. Организовать все это, с технической точки зрения, совсем не сложно.

Однако, в защиту Израиля можно сказать, что существует еще один подозреваемый, которого мы изначально не упомянули, и этот подозреваемый-Япония. Ни для кого не секрет, что эта страна обладает одним из самых мощных, если не самым мощным научно-техническим потенциалом в мире. К тому же Япония имеет собственную ядерную энергетическую программу и 33 действующих ядерных реактора. И хотя, по конституции, Япония не имеет права создавать наступательные виды оружия, вопрос о обретении ядерного потенциала неоднократно поднималась в японском правительстве.

Так после первых ядерных испытаний в Китае в 1964 году, премьер-министр Японии Эйсаку Сато сказал президенту США Линдону Джонсону, когда они встретились в январе 1965 года, что если китайские коммунисты имеют ядерное оружие, японцы также должны его иметь. Но в 1967 году Япония приняла три неядерных принципа (не производить, не обладать, не ввозить ядерное оружие). Несмотря на это, идея, что Япония может стать ядерной державой, сохраняется.

В феврале 1968 года Эйсаку Сато уточнил принципы политики Японии в отношении ядерного оружия («Четыре столпа ядерной политики»):

- Принцип продвижение мирного использования ядерной энергии;

- Содействие глобальному ядерному разоружению;

- Опора на военную защиту США, на основе договора «О взаимном сотрудничестве и безопасности» между Японией и США от 19 января 1960 года;

- Поддержка трех неядерных принципов в обстоятельствах, когда национальная безопасность Японии гарантируется тремя другими столпами.

Из этого следует, что если военное присутствие США когда-нибудь исчезнет или окажется, с точки зрения японского правительства, ненадежным, Япония оставляет за собой право начать исследование и производство в области ядерного вооружения. А учитывая научно-технические возможности Японии, на создание атомно бомбы ей может понадобиться всего несколько месяцев. Поэтому, Японию совсем уж никак нельзя полностью исключать из списка возможных(!) подозреваемых причастных к инциденту в Атлантике.

Важно подчеркнуть другое, что прямых доказательств испытаний Японией или Израилем ядерной бомбы не существует. Это означает, что формально некоему государству удалось достаточно скрытно в свое время не только успешно реализовать ядерную программу, но и тайно провести испытания созданного ядерного оружия.

Темный финал

В наши дни скрыть подобные испытания не получится. Один только современный радионуклидный анализ быстро обнаружит факт такого взрыва, в какой бы точке мира он не произошел. А вот в конце 1970-х в удаленном районе Мирового океана такое испытание еще было реально. Достаточно было, чтобы над местом взрыва малой мощности были плотные облака. И, судя по всему, испытателей подвела погода. Ведь из-за смены облачности вряд ли бы стали отменять взрыв уже размещенного для испытаний заряда с включенной автоматикой. Так что «засветились» они в прямом и в переносном смысле.

Но с другой стороны – за руку никого не поймали. А потому этот уникальный эпизод так и останется единственным «ничейным ядерным взрывом» и одной из самых больших загадок ХХ века.

Автор: Владимир Хрусталев