Почему испанский философ сперва поддержал франкистов, а потом выступил против них

Почему испанский философ сперва поддержал франкистов, а потом выступил против них

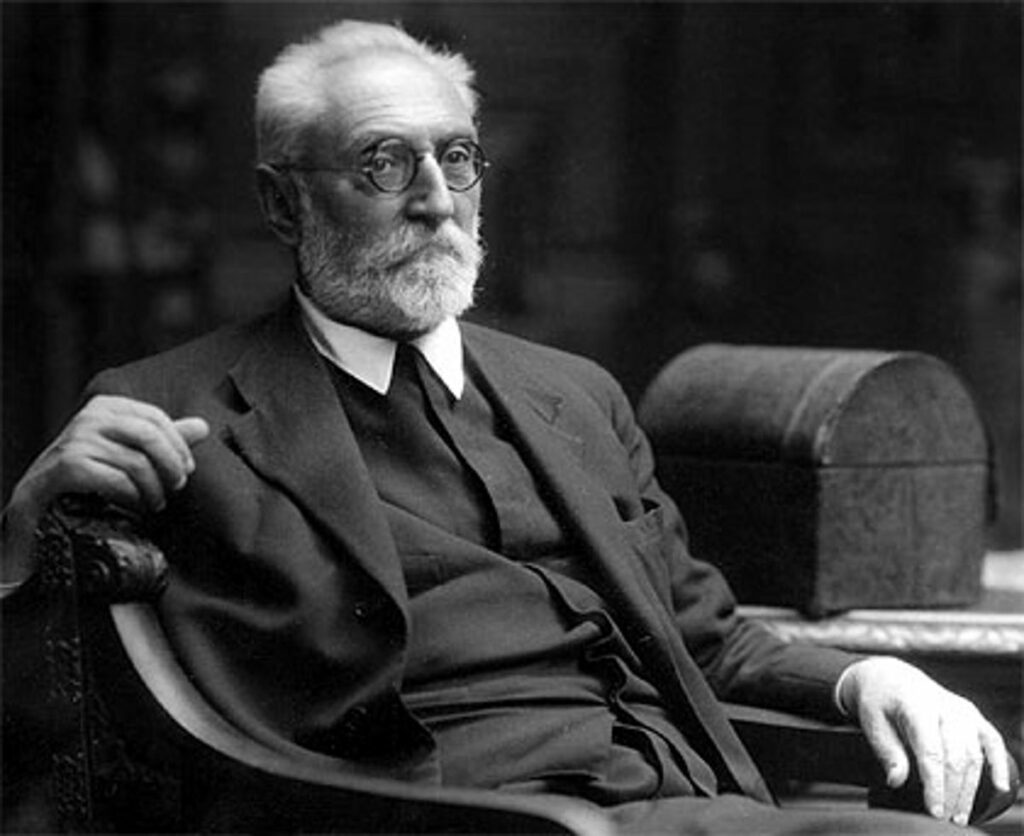

Испанский философ Мигель де Унамуно вошел в историю не только как выдающийся мыслитель-экзистенциалист, но и как один из самых непримиримых противников диктатуры среди европейских интеллектуалов первой половины XX века. В 1923 году он выступил против генерала Мигеля Примо де Риверы, совершившего госпереворот и фактически установившего военную диктатуру при короле Альфонсо XIII.

В середине 1930-х Унамуно сначала поддержал мятеж националистов, поскольку надеялся, что смена власти поможет преодолеть хаос и разобщенность испанского общества, однако изменил свое мнение, осознав, что ради достижения абсолютного контроля франкисты не остановятся ни перед чем. Философ выступил против государственного террора и милитаристской идеологии. Верность принципам стоила Унамуно должности и, возможно, жизни, а его противостояние с генералом Астраем, приспешником Франко, обросло таким количеством подробностей, что некоторые современные историки склонны видеть в нем скорее величественную легенду, чем реальные факты. В этой запутанной истории попытался разобраться Василий Легейдо.К середине осени 1936 года националисты контролировали Саламанку, город на северо-западе Испании, уже четыре месяца. Чтобы символически закрепить свою власть в столице одноименной провинции, фалангисты решили провести торжественное мероприятие в местном университете — одном из четырех старейших высших учебных заведений в Европе. Назначили праздник на 12 октября — годовщину открытия Америки Христофором Колумбом. Роль почетного гостя и оратора отвели недавно восстановленному в должности ректора 72-летнему Мигелю де Унамуно — одному из самых известных сторонников франкистского мятежа среди тех, кто поддерживал его не ради продвижения по службе, достижения власти и удовлетворения личных амбиций.

Известный философ, писатель и академик баскского происхождения, годом раньше претендовавший на Нобелевскую премию по литературе, идеально подходил для того, чтобы показать: против республиканского правительства выступают не только воинственные радикалы, но и мечтающие о преодолении разногласий представители интеллектуальной элиты. В университетской аудитории собрались видные представители националистического движения, включая жену Франко Кармен Поло, придерживавшегося монархистских взглядов журналиста и писателя Хосе Марию Пемана и видного путчиста генерала Хосе Мильяна Астрая. Последний прославился среди сослуживцев самоотверженными действиями при подавлении восстаний на Филиппинах и в Марокко, где лишился руки и глаза.

Выступивший в поддержку новой власти епископ Саламанки поднялся на кафедру и зачитал пастырское послание. Профессор Франсиско Мальдонадо выступил с яростной критикой «каталонского и баскского национализма», который назвал «раком нации» и призвал как можно скорее удалить скальпелем фашизма. Мильян Астрай с воодушевлением поддержал раздавшиеся из толпы выкрики: «Да здравствует смерть!» Другие фалангисты присоединились к генералу и вскинули руки в фашистском приветствии в сторону висевшего над головой супруги Франко портрета каудильо.

От Унамуно тоже ждали публичного монолога в поддержку лидера националистов. Единственное сохранившееся документальное свидетельство, которое позволяет судить о произошедшем в тот день, — около 30 слов и словосочетаний, которые философ набросал карандашом на задней стороне конверта, пока готовился к выступлению: «Международная война, западная христианская цивилизация, независимость, преодоление и убеждение, ненависть и сострадание, вогнутый и выпуклый, борьба, единство, каталонцы и баски, языковой империализм, ненависть к критическому интеллекту, исследование и разграничение, расследовательское любопытство и отказ от любознательности».

По отрывочным тезисам Унамуно можно составить лишь крайне приблизительное представление о содержании выступления. Долгое время основным и самым достоверным источником сведений о той речи считался пересказ друга и коллеги ректора, члена республиканского правительства Луиса Портильо. Тот покинул Испанию в 1939 году, после победы франкистов, и обосновался в Англии, где в 1941-м при поддержке Джорджа Оруэлла опубликовал статью «Последняя лекция Унамуно».

«Вы победите, потому что у вас более чем достаточно грубой силы, — так, по версии Портильо, завершил монолог в сторону считавших его своим сторонником фалангистов Унамуно. — Но вы никогда никого не убедите. Чтобы убеждать, нужно то, чего у вас нет: разум и справедливость. Полагаю, бесполезно призывать вас подумать об Испании».

Еще один факт остается несомненным, независимо от того, действительно ли философ произнес те слова, которые приписал ему другой противник Франко. 31 декабря 1936 года — через два с половиной месяца после мероприятия в Саламанкском университете — повторно снятый с руководящей должности уже новыми властями и помещенный под домашний арест Мигель де Унамуно скончался. Обстоятельства его смерти оказались не менее загадочными, чем тайна вокруг выступления, которое послужило мотивом для репрессий против интеллектуала.

Как сформировались взгляды Унамуно

Одно из самых ранних воспоминаний Мигеля де Унамуно — оглушительный грохот от падения снаряда на крышу соседского дома в начале 1870-х. Родной город будущего философа Бильбао, как и всю Испанию, сотрясала Вторая (в западной историографии — Третья) карлистская война между консервативными сторонниками претендовавшего на престол правнука Карла IV дона Карлоса Младшего и более либеральными силами: сначала королем Амадеем I, затем правительством Первой Испанской Республики и, наконец, новым монархом Альфонсо XII. Последний и одержал окончательную победу над карлистами, вынудив оставшиеся части неприятельской армии бежать на территорию Франции. На маленького Мигеля ожесточенный конфликт произвел неизгладимое впечатление: ужас от окружавшего его тогда насилия уже во взрослом возрасте подтолкнул мыслителя к принципиальному неприятию внутренних конфликтов между этническими и политическими группами внутри страны.

Обостренное чувство справедливости у мальчика сформировалось под влиянием принятого королем Альфонсо закона, по которому Страна Басков лишалась особого автономного статуса и полностью переходила под контроль испанского правительства. Подобной мерой власти ответили на широкую поддержку карлистов на территориях, которые раньше практически никак не зависели от Мадрида.

Возмущенный притеснением басков Унамуно составил гневное письмо монарху, в котором высказался против лишения его региона самостоятельности. Альфонсо, естественно, никак не отреагировал на письмо ребенка, но сам жест Мигеля важен для понимания его личности: уже тогда он не признавал авторитетов и не боялся высказывать недовольство самым влиятельным людям государства.

Когда мальчику было 11 лет, он настолько вдохновился рассказами обучавшего его иезуитского священника, что захотел добиться причисления к лику святых. С годами мечта приняла более рациональную форму, и Мигель всерьез рассматривал карьеру священника, но позже отказался и от этой идеи. В 16 лет он поступил на факультет философии и гуманитарных наук Мадридского университета и перебрался из родного города в столицу. Уже тогда начал назревать главный внутренний конфликт Унамуно, определивший всё его творчество: противоречие между религиозной благочестивостью и всепоглощающей страстью к знанию.

В Мадриде Мигель перестал посещать церковные службы, погрузился в трактаты по физиологической психологии, сочинения философов-позитивистов, произведения итальянских и британских поэтов. Он самостоятельно выучил немецкий, чтобы ознакомиться с идеями Гегеля, и английский, чтобы читать Спенсера и Карлайла, которых позже сам перевел на испанский. Два десятилетия спустя Унамуно со свойственной ему методичностью овладел датским для погружение в творчество датского мыслителя Сёрена Кьеркегора.

Как бы Мигель ни отдалялся от религии, его интеллектуальный путь всё равно пролегал не в русле сциентистских или позитивистских концепций, как у многих современников. Рефлексия над конечностью человека, начавшаяся еще в подростковом возрасте после смерти бабушки, и осознание того, что далеко не все аспекты существования поддаются рациональному осмыслению, отличали Унамуно от большинства философов, признававших непоколебимый авторитет научного знания.

«Однажды ночью мое сознание окутало одно из тех темных, печальных и скорбных сновидений, которые я не могу изгнать из своих мыслей даже в моменты радости, — писал Унамуно своей невесте Кармен Лисарраге в конце 1880-х, уже после окончания университета и возвращения в Бильбао. — Мне снилось, что я женат и что у меня родился ребенок. Этот ребенок умирает, и, стоя над его телом, словно бы сделанным из воска, я говорю жене: „Узри нашу любовь! Вскоре она разрушится. Так наступает конец всему“».

Однажды ночью в 1897-м Унамуно пробудился от очередного кошмара — на этот раз он не стоял над трупом ребенка, а падал в бесконечную бездну. Преследовавшие его раньше видения как будто воплощались в реальности: их с Кармен годовалый сын Раймундо заболел менингитом, который привел к гидроцефалии. После продолжительных и безуспешных попыток облегчить состояние мальчика, в 1902 году тот скончался. На протяжении всего этого времени Унамуно винил себя за недуг сына, поскольку отвернулся от религии и предал веру в попытках познать человека и мир через науку.

«Личный кризис 1897 года обозначил распутье на интеллектуальном и духовном пути Мигеля де Унамуно, — объясняет писательница и исследовательница творчества философа Стефани Энн Голберг. — Он не создал систему, которая игнорировала бы его внутреннее смятение, не повернулся спиной к своему Ангелу Ничто (так сам Унамуно описывал эмоциональное состояние в момент глубоких переживаний). Вместо этого он, наоборот, принял этого Ангела точно так же, как его жена приняла его в его скорби. Из своего кошмара Мигель де Унамуно развил хаотичную и страстную философию трагедии. Философию самого себя».

До конца 1890-х Унамуно увлекался идеями социализма, но после смерти сына радикально переосмыслил прежние взгляды и сформулировал новое мировоззрение. Все его рассуждения с начала XX века касаются идеи конечности, которая, по мнению мыслителя, определяет существование человека и его отношения с реальностью. Желание жить вечно и экзистенциальная катастрофа от осознания невозможности бессмертия становятся основными категориями философии Унамуно. Бытие человека он определяет как «агонию» — процесс непрерывного метания между стремлением избежать смерти и пониманием того, что она неизбежна, конфликт между чувствами и разумом, духовным и интеллектуальным началами. Бог, согласно Унамуно, выступает гарантом вечной жизни, доказательством того, что человеческий путь не обрывается с разрушением физической оболочки.

Ключевым понятием его философии становится «трагическое чувство жизни» — именно опубликованный в 1913 году трактат «О трагическом чувстве жизни» принято считать его программным произведением. Под этим словосочетанием Унамуно понимал «особое переживание конечности человеческого бытия, жажду бессмертия и голод по бытию». Единственным возможным форматом подлинного человеческого существования в интерпретации философа становится непрерывный конфликт между чувствами и мыслями, который разворачивается внутри индивидуального «я» и одновременно формирует его.

«Тот, кто не умирает каждое мгновение и кто не воскресает в тот же миг, не живет», — констатирует Унамуно, подразумевая, что люди, которые никогда ни в чем не сомневаются и не испытывают постоянных внутренних терзаний из-за борьбы между разумом и верой, не существуют в полном смысле слова.

Какое отношение экзистенциализм Унамуно имел к его политическим взглядам? Как концепция внутреннего конфликта соотносилась с этическими и гражданскими установками мыслителя, который одинаково страстно обличал узколобость и левых, и правых? Чтобы ответить на эти вопросы, важно понять, что философия Унамуно — это прежде всего философия личности, гимн индивидуализму.

«Он защищал и превозносил личность, создал философию личности — и сам был во всем именно личностью», — характеризовала баска литературовед-испанист Инна Тертерян.

Похожим образом интерпретирует концепцию Унамуно исследовательница из Университета Помпеу Фабра в Барселоне Екатерина Еремина:

«В центре его философского мировоззрения стоит личность, поэтому его теорию о трагическом чувстве жизни иногда называют персонализмом. Унамуно неоднократно подчеркивал, что речь идет не о человеке как о виде, а о конкретном человеке из плоти и крови. Понятие „человек из плоти и крови“, лежащее в основе его философской системы, объясняется Унамуно в свете полемики с абстрактным человеком, таким, как его воспринимали философы, сочинявшие философию вместо того, чтобы жить ею. По его мнению, каждый человек сам для себя является источником философской мысли. Конкретный человек, о котором размышляет Унамуно, это он сам, жизнь, о которой он размышляет, — это прежде всего его жизнь, волнующая его будущая смерть — это его собственная смерть, как и жажда бессмертия, которую он считает точкой отсчета в любой истинной философии».

Преданность философии персонализма, основанная не на абстрактном субъекте или всем человечестве, а на каждом отдельном человеке и его личном внутреннем конфликте, не позволяла Унамуно примкнуть ни к какому интеллектуальному или политическому движению, претендовавшему на однозначное и исчерпывающее объяснение мироустройства.

Отдельная личность с самостоятельными идеями и переживаниями представляет крупнейшую угрозу для всех авторитарных или тоталитарных учений. Их последователи преследуют цель подавить любой намек на индивидуальность, свести человека к положению безликого и серого элемента безликой и серой массы. Унамуно не мог принять реальность, в которой смысл человеческого существования сводился к поддержанию благополучия партии или государства, как мечтали сражавшиеся на стороне Франко националисты.

Вместе с тем философ не отвергал потребность в единстве между отдельными людьми, если только сосуществование не означает для каждого из них потерю самого себя. «Я человек и никакой другой человек мне не чужд», — констатирует Унамуно в самом начале сочинения «О трагическом чувстве жизни». Человека в смысле индивидуального человеческого существования, которого он провозглашал началом всего, не следует путать с homo sapiens Линнея, субъектом общественного договора Руссо или бесперым двуногим Платона. Человек Унамуно определяется тем, что он существует не в абстрактном пространстве философской мысли, а в реальном мире, населенном другими людьми, похожими на него исключительно в том смысле, что все они бесконечно отличаются друг от друга.

Особенность этого человека заключалась в том, что ни по каким своим характеристикам он не сравним с другими людьми. Его нельзя свести к группе, частью которой он является, даже если с другими ее участниками его объединяют политические или религиозные взгляды, происхождение, язык и культура.

Экзистенциальная концепция Унамуно не встраивалась ни в какую политическую идеологию — ни в правую, ни в левую, — поскольку в ее основании лежал не патриотический экстаз, не процесс обретения единства через классовую борьбу и не осмысление себя через противопоставление другим народам и культурам. Фундаментом человеческого существования философ провозглашал трагедию от осознания собственной конечности и утопическую потребность в преодолении этой конечности, что с интеллектуальной точки зрения делало его как минимум бесполезной, а как максимум — неудобной фигурой для пропаганды.

Его рассуждения о неотвратимости смерти нельзя было нанести на транспаранты и гордо скандировать на митингах. Провозглашение сомнения, неуверенности и внутреннего конфликта как принципиальных характеристик человеческого бытия противоречило программам, в духе которых в мире не существовало никакой определенности.

В своих взглядах на прошлое и будущее, культурную и национальную идентичность Испании и испанцев Унамуно тоже ускользал от однозначных определений. Он критиковал и прогрессистов, которые считали, что страну необходимо модернизировать по образцу других европейских государств, и традиционалистов, призывавших во всем придерживаться консервативных ценностей. Обе позиции представлялись Унамуно слишком ограниченными, поскольку занять одну сторону невозможно, хотя бы частично не приняв другую. Отказываясь воспринимать аргументы оппонентов, по мнению философа, и «просветители», и «реакционеры» больше беспокоились о том, как доказать свою правоту, а не о том, как сформулировать лучший путь развития для Испании. Сам Унамуно считал, что нельзя ни отгораживаться от остального мира, ни отрекаться от своих корней. Чтобы достичь процветания и выбраться из череды политических кризисов конца XIX и начала XX века, следовало совместить обе позиции.

«В конце концов свою позицию в споре прогрессистов и традиционалистов Унамуно определяет следующим образом: не историческое прошлое и не историческое будущее, но „вечная традиция“, скрытая в глубинах живого настоящего, неразрывно связанного со своим живым прошлым и живым будущим не внешними узами объективного исторического процесса, а внутренними, духовными узами традиции интраисторической, которая является душой времени, смыслом истории и искать которую следует не в исторических фактах и документах, не в том, „о чем пишут в газетах“, а в своей собственной душе, — рассказывает в предисловии к русскоязычному изданию „О трагическом чувстве жизни“ советский и российский философ Виктор Гараджа. — Путь Испании — не „вперед“ по пути европейского Прогресса и не „назад“ по пути исторической Традиции, а „вглубь“ к нетленному и таинственному, вечному образу Испании, прикоснуться к которому можно, лишь прикоснувшись к глубинной основе своей собственной души и на собственном уникальном пути духовного подвига».

В политике Унамуно последовательно критиковал марксизм, анархизм, либерализм и национализм, но идеальной моделью государства при этом считал ту, в которой сторонники разных идеологий и представители разных этнических групп смогут продуктивно и уважительно взаимодействовать друг с другом. Испанию его мечты можно было бы определить словосочетанием «динамическое единство противоположностей». Но, пожалуй, самой главной характеристикой мировоззрения Унамуно во всем, что касалось и политики, и индивидуального существования, можно считать его человечность.

Он сосредотачивался не на масштабных идеях, ради которых живет и умирает «маленький человек», а на том самом «маленьком человеке из мяса и костей, который рождается, страдает и умирает».

Унамуно оказался уникальной фигурой для интеллектуального ландшафта Испании на стыке эпох. Он выстроил концепцию вокруг фигуры реального индивида, отказавшись от претензий других философов на масштаб и универсальность, и одновременно активно участвовал в политических дискуссиях, тревожился о судьбе родины и о проблемах, выходивших далеко за рамки темы «маленького человека». Как же получилось, что мыслитель, на протяжении всей жизни неизменно выступавший против междоусобных конфликтов, насилия и притеснений, к середине 1930-х превратился в ожесточенного противника республиканского строя и поначалу поддержал восстание националистов, консерваторов и военных?

Из противника Республики — в борцы против мятежников

Практически вся жизнь Унамуно пришлась на период масштабных геополитических потрясений. За карлистскими войнами в конце XIX века последовала Испано-американская война, закончившаяся для европейской колониальной державы потерей Кубы, Пуэрто-Рико и Филиппин, и монархический кризис 1920-х с военной диктатурой Примо де Риверы с последующим установлением Второй Испанской Республики.

Личные переживания Унамуно накладывались на постоянное беспокойство о том, что ждет его страну. Прежний режим существования колониальной империи старого типа казался невозможен, а в новом мире Испания еще не обрела своего места. Философ чувствовал себя потерянным и как гражданин в государстве, которое раздирали на части противоборствующие политические силы, и как человек, мечущийся между религией и наукой, бессмертием и конечностью, скорбью и экстазом. Волнения о туманном будущем Испании, экстаз от пребывания в мире и скорбь от осознания того, что это пребывание не вечно, — противоречивые переживания одновременно вдохновляли Унамуно и погружали в глубокое уныние.

«Я чувствую себя таким одиноким, — признался философ в письме другу в 1909 году. — Таким одиноким! Если бы не было моей жены и моих детей, моего мира, который мне дал Бог… Осужденный представлять белое черным, а черное белым и не понимаемый ни теми, ни другими, я с огорчением наблюдаю за затянувшимся спектаклем вульгарности».

К моменту написания этого письма Унамуно уже восемь лет занимал должность ректора Саламанкского университета. По всей стране его знали и уважали как выдающегося специалиста по литературе и философии. Он выпускал сборники стихов и художественных произведений, в которых не менее глубоко, чем в академических трактатах, исследовал испанскую культурную идентичность, рефлексировал над связью между прошлым, настоящим и будущим, переосмыслял классические сюжеты — от приключений Дон Кихота до убийства Авеля Каином. Его карьера складывалась триумфально, а личная жизнь, несмотря на смерть первенца, обретала новые смыслы благодаря теплым отношениям с женой и рождению детей. Тем не менее существование Унамуно даже в самые стабильные моменты оставалось агонией, нескончаемой попыткой обрести себя.

В 1910-х политические симпатии философа склонились в сторону либерализма. Унамуно считал, что, лишь преодолев узость мысли карлистов-традиционалистов и бросив все силы на укрепление демократических ценностей, у испанцев получится избежать давно назревшего противостояния между соотечественниками. Одним из явных примеров непримиримого конфликта в испанском обществе философ называл разделение на сторонников и противников Германии в Первую мировую. Сам Унамуно поддерживал Антанту и считал нейтралитет в войне не следствием пацифизма, а свидетельством разлада как среди граждан, так и во власти.

«Другие нации покончили с войной путем мира, — сказал однажды Унамуно. — Может случиться так, что мы, испанцы, однажды покончим с миром путем гражданской войны. Испании придется заплатить высокую цену за свой нейтралитет».

Резкая критика властей в начале 1920-х воспринималась практически как измена: недоброжелатели считали, что если философ поддерживал «крестовый поход» других государств против Германской империи, то косвенно одобрял подобные меры против любого монархического строя. Несмотря на высокий статус и академический авторитет, Унамуно никогда не был ни дипломатом, ни бюрократом. Он откровенно обличал провальную политику не сумевшего примирить левых и правых короля Альфонсо XIII, чем нажил себе немало влиятельных оппонентов.

Переворот в сентябре 1923 года, когда генерал Мигель Примо де Ривера при попустительстве монарха распустил легитимное правительство, отменил Конституцию, ввел цензуру и учредил «военную директорию» с собой во главе, предопределил судьбу Унамуно. Сторонники диктатора отнеслись к нему как к антимонархисту, хотя баск всю сознательную жизнь держался в стороне от радикализма и тем более не поддерживал насилие как способ решения разногласий. Тем не менее в 1924 году его сняли с должности ректора и выслали на Канарские острова. Оттуда Унамуно выбрался во Францию и поселился в приграничном городке Андае, чтобы оставаться как можно ближе к Испании, но избежать дальнейших преследований.

Вернуться на родину у философа получилось лишь в феврале 1930-го, когда Примо де Ривера лишился поддержки консервативной элиты, короля и армии из-за кумовства, неспособности решить назревшие социальные проблемы и обеспечить экономическую стабильность. Осознав шаткость своего положения, 60-летний диктатор подал в отставку и переехал в Париж, где скончался в марте того же года. По стране прокатились демонстрации с призывами к Альфонсу XIII отказаться от власти. Авторитет короля достиг минимума — десятки тысяч жителей в разных регионах мечтали о республике.

Их желание исполнилось в первой половине 1931 года: лояльные монарху политики опасались перехода граждан к открытому насилию и отказывались возглавить правительство. Альфонсо в такой ситуации не захотел бороться за власть и предпочел вместе с семьей покинуть страну, хотя официально и не отрекся. Так началась история Второй Испанской Республики.

Унамуно не только восстановили на посту ректора, но и назначили президентом Совета народного образования. В июне 1931 года философа выбрали депутатом Учредительных Кортесов от Саламанки, что позволило ему участвовать в разработке новой Конституции.

Несмотря на смену власти и падение консервативной элиты, которую Унамуно резко критиковал перед изгнанием, будущее страны по-прежнему вызывало у него мало оптимизма. Без воодушевления или радости по этому поводу опытный академик сухо говорил, что война, вероятно, осталась единственным способом разрешения противоречий внутри Испании. Он оказался прав: значительная часть населения примкнула к лагерям непримиримых идеологических противников, а республиканское правительство, как и его предшественники, не смогло успокоить все стороны гражданского конфликта.

Когда к 1933 году стало очевидно, что аграрные реформы новой власти не приносят результатов, а антиклерикальные меры лишь усугубляют внутренний раскол, ректор Саламанкского университета повел себя так же, как и при монархии: откровенно и резко высказал несогласие с официальной политикой. Унамуно мечтал об унитарной Испании, где господствовала бы идея сотрудничества, а не классовой борьбы, и где граждане характеризовались бы свободой, дисциплиной и ответственностью. Очевидно, что ни одному из этих критериев Вторая Республика не соответствовала: какие бы решения ни принимали законодатели, они только усиливали разногласия между коммунистами, анархистами, либералами, монархистами и националистами.

При диктатуре Примо де Риверы Унамуно провозглашали едва ли не революционером, а после падения монархии, наоборот, критиковали и подвергали санкциям за симпатии к правым. Последнее обвинение нельзя считать полностью беспочвенным, но «консервативный откат» на позднем этапе жизни философа случился не из-за ненависти к пролетариату и не из-за ностальгии по прежнему укладу. Больше всего он переживал не за триумф конкретной партии, а за благополучие Испании. Если Унамуно казалось, что монархисты проваливали свою миссию, он говорил об этом так же откровенно, как когда со своими обязанностями не справлялись республиканцы.

Показательным примером политической амбивалентности философа, который был готов и хвалить, и ругать оба лагеря, можно считать его реакцию на события Астурийского восстания 1934 года. Беспорядки среди социалистов в нескольких регионах тогда начались из-за вхождения представителей Испанской конфедерации автономных правых в правительство. Унамуно осудил обе стороны: левых — за то, что слишком радикально отреагировали на успех оппонентов, правых — за то, что прикрывали офицеров Иностранного легиона, совершивших преступления при подавлении восстания. С каждым подобным столкновением мыслитель всё сильнее укреплялся в убеждении, что локальные успехи сторонников для каждого из политических движений значат больше, чем улучшение обстановки в государстве.

«История демонстрировала мне образ великой и блестящей Испании, — писал Унамуно в августе 1936 года, уже после путча, послужившего поводом для Гражданской войны. — Я испытывал боль за ее упадок. Я верил, что древняя традиция христианской цивилизации может быть заменена без потрясений и даже с пользой на более „прогрессивный“ материализм. Я познал преследование и ссылку. Но не прекращал бороться, шел до конца. С энтузиазмом приветствовал приход Испанской Республики, рассвет новой эры. Испания ожила, но затем снова оказалась на грани гибели. Очень скоро марксизм разделил граждан. Я узнал, что такое классовая борьба. Это царство спущенной с цепи ненависти и злобы. Мы познали период грабежа и преступлений. Наша цивилизация шла к разрушению».

Охвативший испанскую политику хаос подтолкнул бывшего противника традиционализма и национализма Унамуно в тот лагерь, с представителями которого он страстно полемизировал еще в середине прошлого десятилетия. Стоявший на левоцентристских позициях президент Мануэль Асанья раздражал философа настолько, что в одном интервью последний даже предложил номинальному главе государства совершить самоубийство в качестве акта патриотизма.

К середине 1936 года, когда конфликт между монархистами, аристократами, военными, церковниками с одной стороны и Народным фронтом (союзом левых и либеральных партий) с другой достиг кульминации и перешел в Гражданскую войну, Унамуно подошел на стороне путчистов. Однако потребовалось всего несколько недель, чтобы чары правых сил ослабли, а затем и вовсе рассеялись. Унамуно понял, что организаторы мятежа рассчитывали не «исправить Республику», а полностью изменить государственный строй и добиться полного контроля над всеми политическими процессами.

Еще в середине августа 1936 года баск в интервью утверждал, что националисты бьются не против либерального устройства, а за сохранение родной каждому испанцу цивилизации. За провокационные слова мадридское правительство лишило его ректорской должности в университете и сняло со всех государственных постов. Националисты, наоборот, ухватились за философа как за подходящего для популяризации их движения представителя интеллектуальной элиты и, установив контроль над Саламанкой, оставили его «пожизненным ректором».

Спустя еще два с половиной месяца кровавой бойни Унамуно оценивал происходящее совсем по-другому. Храня преданность правым или хотя бы сохраняя нейтралитет, пожилой интеллектуал мог рассчитывать на все возможные почести со стороны франкистов. Однако Унамуно не был бы собой, если бы не высказался против тех, кого теперь считал главной угрозой для страны, находясь в окружении этих самых людей. В тот день, 12 октября, он нашел в себе силы вступить в прямую конфронтацию с целым залом мечтавших о падении Республики военных, дворян и академиков, пока приближенные каудильо скандировали ему в лицо лозунг Иностранного легиона: «Да здравствует смерть!»

Последняя схватка Унамуно: что случилось на той самой лекции и после нее

«Все вы ждете моих слов, — так передал содержание речи Унамуно несколько лет спустя академик Луис Портильо. — Вы меня знаете и понимаете, что я не могу промолчать. Иногда смолчать — значит солгать, потому что молчание могут принять за согласие. Я хочу высказаться о речи, назовем это так, профессора Мальдонадо. Оставим без внимания личное оскорбление, содержавшееся в потоке брани в адрес басков и каталонцев. Сам я родом из Бильбао. Епископ, нравится ему это или нет, — каталонец из Барселоны. Только что я слышал бессмысленный некрофильский вопль: „Да здравствует смерть!“ И я, всю жизнь отдавший парадоксам, должен со знанием дела сказать вам, что этот нелепый парадокс мне отвратителен».

Проходившими на глазах Унамуно чистками в Саламанке руководили те же офицеры, которые жестоко подавляли восстание в Астурии. Жертвами расправ лета и осени 1936 года стали близкий друг философа Касто Прието, мэр города, профессор арабского и иврита Сальвадор Вила и пользовавшийся огромным уважением среди испанских интеллектуалов поэт Федерико Гарсиа Лорка. Культ насилия среди националистов и их желание любой ценой уничтожить оппонентов возмутили Унамуно настолько, что за несколько недель он перестал поддерживать организаторов военного мятежа и тех, кто объединился ради развала Республики.

Поощрявший жестокость подчиненных генерал Мильян Астрай олицетворял всё то, против чего выступал ректор Саламанкского университета. В отличие от Унамуно, для которого собственная смерть была тем, что определяло индивидуальное существование и придавало ему смысл, высокопоставленный военный упивался чужими смертями. Мириться с тем, что такие люди будут управлять его любимой Испанией, философ не собирался, поэтому следующий выпад, предположительно, адресовал лично генералу.

«Генерал Мильян Астрай — калека, скажем без обиняков, — продолжал Унамуно. — Он инвалид войны. Как Сервантес. Увы, нынче в Испании слишком много калек. Скоро их станет еще больше, если нам на помощь не придет Господь. Мне больно думать, что массовую психологию определяет генерал Мильян Астрай. Калека, лишенный величия Сервантеса, станет искать зловещего утешения, сея вокруг себя увечья. Генералу Мильяну Астраю захочется перекроить Испанию заново, и это будет отрицательное творение по его образу и подобию. Вот почему он жаждет увидеть Испанию увечной, как сам ненароком дал понять».

На речь Унамуно, по воспоминаниям некоторых очевидцев, разъяренный генерал ответил очередным выкриком: «Смерть интеллигенции! Да здравствует смерть!» Фалангисты поддержали воинственный лозунг, а некоторые даже выхватили оружие и направили его в сторону Унамуно. Тот не смутился и закончил выступление, предположив, что даже если националисты одержат победу благодаря грубой силе, у них так и не получится убедить население Испании в своей правоте.

«Кажется, только присутствие жены Франко спасло Унамуно от немедленного линчевания, хотя, узнав о случившемся, ее муж пожалел, что его не пристрелили, — писал британский историк Энтони Бивор. — Этого не произошло из-за мировой известности Унамуно и из-за реакции на убийство Лорки».

Британский специалист по Испании периода Гражданской войны и правления Франко Пол Престон рассказывал о случившемся после скандального выступления философа подробнее:

«Телохранители Мильяна Астрая стали угрожать Унамуно, но тут вмешалась донья Кармен. Проявив разум и немалую смелость, она взяла профессора за руку, вывела его из зала и отвезла домой на официальном автомобиле. Правда, двое свидетелей утверждали, что Мильян Астрай сам велел Унамуно уйти. В Саламанке в то время царила такая атмосфера страха, что от Унамуно отвернулись все его знакомые».

Спустя два дня после конфликта между Унамуно и фалангистами Совет университета единогласно проголосовал за то, чтобы ректор в очередной раз покинул должность, хоть официально и не связал это решение с критикой националистов. В конце октября 1936 года философа отправили в отставку с сохранением жалования. Унамуно превратился в изгоя среди коллег: даже те, кто не разделял идеологию франкистов, опасались открыто поддерживать близкие отношения с опальным академиком.

Произошедшее сильно повлияло на философа. Политические и профессиональные потрясения последних лет совпали с личными: с 1932 по 1934 год скончались его сестра, одна из дочерей и жена. Оставшись без работы в университете, Унамуно впал в состояние, близкое к отчаянию. Мрачные размышления, которым он часто предавался и в более молодом возрасте, овладели им без остатка, но на этот раз рядом не оказалось никого, кто мог бы внушить ему надежду на более светлое будущее и для себя, и для Испании. Однако идти на попятную Унамуно не собирался: в ноябре и декабре он разорвал любые связи с фалангистами и их сторонниками. Военная администрация города в ответ поместила его под домашний арест.

В последние месяцы жизни философ пришел к выводу, что противоборствующие политические силы, которые поочередно подвергали его преследованиям, одинаково заблуждались в своем стремлении не убедить оппонентов в правоте, а победить их. Арестовать, изгнать, казнить, задавить, уничтожить. Унамуно считал, что, к несчастью для Испании, в этом смысле правые ничем не отличаются от левых. Обе стороны никак не соответствовали демократическим идеалам, приверженность которым он считал необходимой для национального процветания.

«Я не правый и не левый, — объяснял Унамуно в интервью еще в августе 1936 года. — Я не изменился, это режим в Мадриде изменился. Уверен, что когда всё закончится, я как всегда столкнусь с победителями».

Так и случилось, хотя окончательного разрешения конфликта философ уже не застал. В середине декабря его самочувствие ухудшилось. Обширную библиотеку он передал в дар университету, который служил для него вторым домом большую часть жизни. 31 декабря 72-летнего затворника посетил молодой преподаватель Бартоломе Арагон, который тесно сотрудничал с фалангистами и выступал политическим оппонентом Унамуно. После недолгой беседы гость вышел покурить, а когда вернулся, обнаружил тело философа. Официальной причиной смерти объявили естественные возрастные проблемы со здоровьем, усугубившиеся на фоне стресса и нервного напряжения.

Некоторым исследователям показалось подозрительным, что Унамуно скончался именно в тот день, когда его навестил фанатичный сторонник Франко. В качестве косвенных доказательств того, что неугодного мыслителя устранили, приводили свидетельства горничной о двух криках ее хозяина во время визита Арагона, и несоответствие между временем смерти, указанным в первоначальном отчете коронера, и временем в финальном заключении властей.

Конспирологи подозревали, что Франко решил избавиться от подрывавшего его авторитет влиятельного автора, но сделал это более скрытно, чем в случае с Лоркой. Вместо грубого насилия, к которому тяготел Мильян Астрай, смерть Унамуно обставили как трагическое происшествие. Однако никаких надежных доказательств в пользу этой теории так и не появилось, поэтому уход Унамуно из жизни до сих пор обычно связывают с сердцем, не выдержавшим всех потрясений последних лет.

«Люби ближнего» — для Унамуно это были не просто слова, — объясняет исследовательница творчества философа Стефани Энн Голберг. — Испания при его жизни почти непрерывно находилась в состоянии войны. Возглавляя Саламанкский университет, он имел возможность отгородиться от реальности за стихами и пьесами. Однако он превратил свою должность в платформу, с которой выступал против фашизма. За публичное несогласие с режимом Риверы его вынудили отправиться в изгнание. Сразу после начала войны его снова сняли с должности ректора и чуть не линчевали. Спустя 10 недель он скончался от разбитого сердца«.

Близкий знакомый Унамуно, поэт, драматург и мыслитель Антонио Мачадо в некрологе так проинтерпретировал смерть соратника:

«Он умер внезапно, как умирают на войне. На войне с кем? Может быть, с самим собой, может быть, также, хотя не все в это верят, — с теми, кто продал Испанию, кто продал ее народ. Может быть, с самим народом? Но в это я не верю и не поверю никогда».

В 2018 году испанский историк из Саламанкского университета Северьяно Дельгадо поставил под сомнение распространенную версию о том, как развивался конфликт между Унамуно и генералом Мильяном Астраем 12 октября 1936 года. По мнению исследователя, пересказавший выступление философа Луис Портильо стремился описать ситуацию так, чтобы один ее участник — жестокий фалангист — олицетворял абсолютное зло, а другой выступал в роли героя и мученика.

Поскольку сам автор статьи «Последняя лекция Унамуно» в тот день не присутствовал в университете, ему приходилось полагаться на пересказы других очевидцев. Портильо же оставался преданным сторонником республиканцев, поэтому, естественно, доверял им больше, чем фалангистам. На следующий день после мероприятия в Саламанке местные газеты вышли с текстами речей всех выступавших в университете, кроме Унамуно. Контролировавшие город националисты сделали вид, что бросившего им вызов профессора не существовало. Факт столкновения между Унамуно и Мильяном Астраем не вызывает сомнений, но широкое распространение получила его художественная интерпретация, составитель которой скорее опирался на эмоции и политические предпочтения, чем на факты.

«Нет никаких сомнений в том, что Мигель де Унамуно и генерал Мильян Астрай вступили в яростную конфронтацию, — объясняет Северьяно Дельгадо. — Это объективный факт. Однако пафосная речь, которая приписывается Унамуно и в которой он говорит о храме науки, а себя называет его верховным жрецом, вызывает большие сомнения. Ее не произносил Унамуно, ее придумал и записал Луис Портильо. Он изобрел литургическую драму, в которой друг с другом борются ангел и демон. Ему хотелось сделать символическим воплощением зла — фашизма, милитаризма, жестокости — Мильяна Астрая, а символом демократических ценностей республиканцев — либерализма и гуманизма — представить Унамуно. Портильо не хотел вводить кого-либо в заблуждение. Он лишь представил литературную версию реальных событий».

Вполне вероятно, что речи ректора в том виде, в каком ее на протяжении многих десятилетий распространяли авторитетные историки, никогда не существовало. Статус документального источника она обрела благодаря британскому специалисту Хью Томасу, который наткнулся на предполагаемый текст речи, но не знал, что его автор в действительности не присутствовал при описываемых событиях. Историк процитировал Портильо так, будто тот стенографировал выступление Унамуно практически дословно. Так произошедшее в Саламанке 12 октября 1936 года обрело налет легендарности: реальные события померкли на фоне художественного переложения. Представители противоборствующих политических сил говорили о том конфликте по-разному, чтобы представить ситуацию в выгодном свете, но в конце концов статус исторической истины обрела именно версия республиканцев.

Однако даже если спор Унамуно с фалангистами развивался совсем не так, как его описал Портильо, сам факт того, что ректор бесстрашно выступил с критикой националистов в полном зале сторонников Франко, не вызывает сомнений. Всю сознательную жизнь баскский философ одинаково открыто критиковал правых и левых политиков. Обличал произвол, популизм, предательство собственного народа, попытки расколоть население и спровоцировать насилие. Всё это позволяет назвать его одним из выдающихся борцов против авторитарных и тоталитарных идеологий первой половины XX века, независимо от того, за какие именно слова в адрес Мильяна Астрая он «удостоился» сначала смещения с должности, а затем домашнего ареста.

В Испании 1930-х, где ни одна политическая сила не смогла поставить интересы народа и страны выше интересов партии и отдельных политических лидеров, философ-экзистенциалист остался практически уникальным примером того, как искренне можно бороться не за триумф режима или идеологии, а за благополучие простых людей. Тех самых, которые следующие 36 лет после победы националистов в Гражданской войне жили в обстановке тотального контроля и оставались для власти безликой серой массой.

«Независимо от конкретных деталей, разных дискурсов и воспоминаний, основная истина остается неизменной, — заключил испанский писатель Артуро Бареа, покинувший страну незадолго до победы фалангистов. — В большом лекционном зале в Саламанке старый фанатичный генерал олицетворял грубую силу и смерть, а дон Мигель де Унамуно воплощал в себе свободный разум и жизнь».